不登校生とフッディー

フード付きのパーカーはHoodie(フッディー、フーディー)と言ってイギリスでは一時フットボールフーリガンや不良のシンボルとして良いイメージが無かったのですが、今ではそんなイメージも薄れてきて相変わらずファッションとして人気のアイテムです。息子も幼稚園の頃からフーディーが大好きでした。

でも不登校生になってからのある日、外出時にこのフーディーで頭をすっぽりと隠すようになりました。

まるで何か悪いことをしているかのように自分の顔を隠すように下を向き歩く小学生の息子。

その息子の姿は不良としてメディアで取り上げられていたイギリスの青年たちを思い出させました。

その後、同じように自分の顔を隠すようにフーディーや帽子をかぶっている不登校生の子供達を見ることがありました。

まるで悪いことをしているようになぜ顔を隠さないといけないの。

不登校生の親の心が一番痛む時でした。

イギリスの不登校生

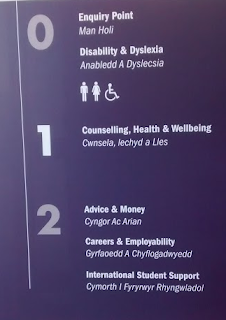

「ディスレクシアって知っていますか?」と聞かれたのは日本語レッスンのボランティアに行った時。学校が怖くて行けないスクールフォビア(School Forbia)になったことがある子供達は5人に一人いると言われているイギリス。

「英語だとコミュニケーションがうまく取れないので学校に行っていないの。」と紹介されてたイギリス人の女の子は私が初めて会ったイギリスの不登校生でした。

いつも着てるというウォンジー(Onesie)のフードを深くかぶって現れた彼女は私に日本での不登校時代を思い出させました。

週に1回の日本語のレッスンにお母さんと特別支援の日本人学生のサポーターに付き添われて参加している彼女。

学校に行かず人に会うことが苦手で外に出ることもままならない彼女。

日本の漫画やアニメが大好きで日本語の勉強の為なら家から出かけることができることがわかり、 車で往復2時間かけて日本語のレッスンに連れてきていると話してくれたお母さん。

日本語以外だとコミュニケーションができないからイギリス人のクラスメートとも会話ができません。

ボランティアとしてクラスのサポートに入った日本人の私には「勉強が大好きです。」と日本語で答えてくれます。

学校には行けないけど、家でお母さんが勉強を教えてくれると話してくれました。

「お母さんは頭がいいです。」と教えてくれました。

彼女のノートに書かれた日本語はまるで印刷された字のように綺麗でした。

2時間の日本語のレッスン中、娘さんに付き添ってずーっと隣に座っているお母さん。 時々、娘に日本語で質問されては「私にはわからないから振らないで。」と少し笑いながら英語で答えるお母さん。

不登校時代にどこに行くにも一緒に息子に付き添っていた自分を見ているようでした。

学校にこのまま行かれず将来どうなるのだろう。

先の見えないトンネルの中でなんとか少しでの将来に希望を持てることができたらと祈っていた毎日でした。

会話のレッスンの為に机を挟んで向かい合って座っていた私でしたが、私の心はずーっとこの母娘の側にありました。

日本の漫画の「One Piece (ワンピース)」が大好きという彼女。

息子の好きなHunterxHunter(ハンターハンター)の漫画の話をすると自分も好きだと嬉しそうに大好きなキャラクターの話をしてくれました。

楽しい会話に夢中になっていてもふとフードの端に手をおいては深くかぶり直す彼女。

その度に私の心の隅が痛くなりました。

|

| 英国の日本語教室の生徒に人気のワンピースのマンガ |

ディスレクシアや不登校を助ける日本文化

「彼女は英語でのコミュニケーションがダメだから英語だとメールもできないの。メールもコミュニケーションの一種だから。」と教えてくれた日本語教室の先生。「でも、日本語でなら会話ができることが分かったのよ。」

この間ロンドンのコミコンに行ってきた時に日本語なら他人と会話できることが分かったとお母さんが教えてくれたそうです。

日本語を通して娘が社会復帰できたらと将来への希望を持ち始めたというお母さん。

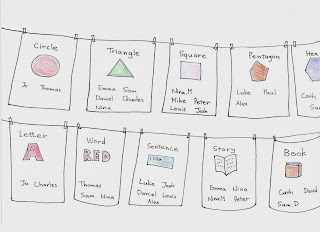

「英語だとディスレクシアでも、日本語だと字を読んだり書いたりできるので日本語のレッスンに来ているイギリス人の人が結構います。」

「日本の漫画やアニメがきっかけで日本語に興味を持ってみたら、実は日本語ならディスレクシアの問題がないことが分かったりするみたい。」という先生の話。

日本の文化がこんな風にイギリスの不登校生に楽しみを与えて社会へのつながりや将来への希望の手がかりになっていることは大変嬉しいことです。

日本の文化がこんな風にイギリスの不登校生を楽しませて、社会へのつながりや手がかり、将来への希望を与えていることは日本人の私には大変嬉しいことです。

これからも日本の文化が海を越えディスレクシアや学習障害で困っているイギリスの子供達をより多く助けることができたら。

そして、この子たちのためにも日本語のGCSEやAレベルの試験がイギリスで続行されていくことを心の底から祈っています。

ランキングに参加しています。よかったらご協力ください。

関連する記事:

- 不登校生と引きこもり

- イギリスの大学 ディスレクシアの認知度

- ipadは学校のステイタス ディスレクシアの子供達

- ディスレクシアと日本語

- イギリスの学校教育 苦手なことより得意なこと コンピューターを利用した支援教育

参照:

Netmums.com 「Is your child worried or anxious about going to school? - School phobia」2003年

テレグラフ紙 [My daughter refused to go to school - for five years」 2014年